L’Institut Paris Region a été sollicité pour apporter une expertise sur des pistes de financements complémentaires pour le service public des mobilités en Île-de-France. Celles-ci visent pour l’essentiel à dégager des ressources fiscales qui viendraient abonder les recettes de fonctionnement d’Île-de-France Mobilités (IDFM) constituées aujourd’hui, majoritairement :

- du versement mobilité (5 460 M€ inscrit au budget 2023) ;

- des recettes tarifaires des usagers (3 626 M€) ;

- des contributions versées statutairement par les membres de l’établissement public (1 433 M€). Celles du Conseil régional (51 %) et de la Ville de Paris (30 %) y sont prépondérantes.

Ces trois postes représentent près de 90 % des recettes de fonctionnement d’IDFM. Confronté à des tensions de court terme pour mobiliser des recettes et devant supporter à moyen terme de nouvelles dépenses de fonctionnement avec l’extension du réseau de transport francilien, l’établissement doit identifier de nouvelles sources de financement.

Le besoin de financement supplémentaire pour l’exploitation des transports collectifs présente, selon IDFM, un caractère d’urgence. Il est estimé en 2024 à 800 M€, ce montant augmentant chaque année pour atteindre 2,6 milliards d’euros en 2031 avec la mise en service complète des quatre lignes de métro du GPE et des autres grands projets d’infrastructures (RER E à l’ouest, prolongements de métro, tramways, bus, etc.).

Les Assises du financement des transports franciliens pour la période 2024-2030, organisées au siège de la Région Île-de-France le 23 janvier 2023, ont fait émerger plusieurs pistes, à la fois de réduction des dépenses et de renforcement de recettes ou créations de ressources nouvelles. Ces pistes prioritaires ont été soumises au gouvernement.

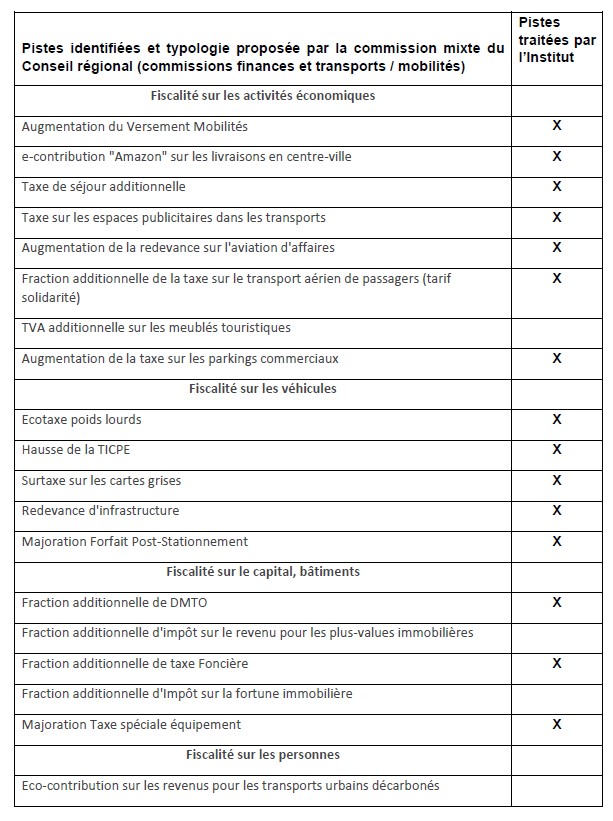

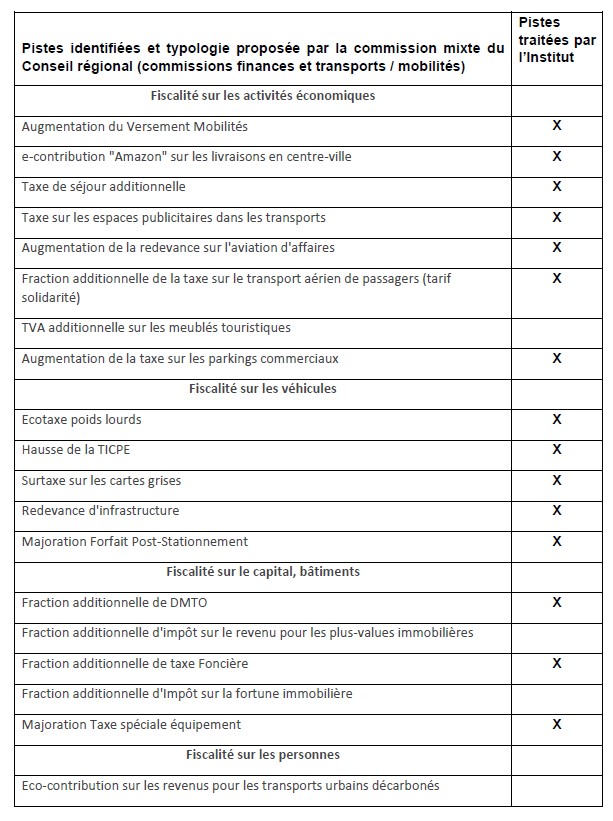

En parallèle, une commission mixte du Conseil régional, rassemblant la commission des finances et la commission des transports et des mobilités, a lancé un travail d’évaluation d’un champ le plus large possible de pistes de financements potentielles et d’approfondissement de leur expertise. La liste de l’ensemble de ces pistes figure dans le tableau ci-dessous. La commission mixte a demandé à L’Institut Paris Region de les analyser.

Le travail de l’Institut s’est concentré sur les ressources pour lesquelles une capacité d’expertise et de mobilisation de données pouvait être immédiatement mobilisée, dans le respect des délais contraints de cette approche exploratoire et pour garantir une fiabilité des résultats à la hauteur des enjeux de la saisine par le Conseil régional. Plus précisément, ont été traitées, de la manière la plus détaillée, les pistes de financement soit qui correspondaient à une imposition locale existante, soit à une imposition nationale déjà, au moins pour partie, affectée au financement des compétences de la Région et/ou d’IDFM ou bien à une potentielle imposition nouvelle se rapportant à un domaine lié aux mobilités sur lesquels l’Institut dispose de données permettant de réaliser des projections financières.

Ainsi, dix pistes analysées font l’objet de fiches dans le présent rapport et visent des mécanismes de finances publiques existants : le versement mobilité, la taxe de séjour, la taxe sur le transport aérien de passagers (traitée en deux aspects), la taxe sur les surfaces de stationnement, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), la taxe « carte grise », le forfait de post-stationnement (FPS), les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), la taxe sur le foncier bâti, la taxe spéciale d’équipement (TSE).

Six autres pistes visent des recettes nouvelles (ou renouvelées) liées aux mobilités, dont certaines ne sont pas issues de la liste dressée par la commission mixte : une taxe sur la livraison de colis, une taxe sur les poids lourds, une redevance d’usage de l’infrastructure routière (vignette), une taxe liée au poids des véhicules automobiles, une taxe sur les courses taxis/VTC et une taxe sur les revenus publicitaires générés par les opérateurs de TC. Ces nouvelles mesures potentielles présentent des estimations de recettes réalisées à partir d’hypothèses simplificatrices du fait d’un manque de données disponibles.

Le présent rapport analyse ces différents leviers. Pour chacune des pistes identifiées portant sur une imposition existante, susceptible d’être renforcée, l’Institut propose une trame commune d’analyse visant à :

- identifier le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit la mesure projetée ;

- caractériser les produits actuellement levés au titre de ces différents impôts ;

- identifier les paramètres intervenant dans la dynamique de la mesure identifiée ;

- évaluer les contraintes opérationnelles/réglementaires potentielles.

Ce rapport a vocation à apporter de premiers éclairages mais ne constitue pas une expertise juridique des leviers proposés. Pour l’essentiel, des nouveaux financements passeront par des évolutions normatives relevant du législateur. Une expertise juridique spécifique sera nécessaire pour actualiser au maximum la bonne prise en compte des cadres législatifs et réglementaires en vigueur. En fonction des priorités politiques dégagées, des approfondissements de ce premier travail exploratoire seront nécessaires pour préciser les projections financières et scénarios à privilégier concernant les bases et modalités de calcul des impositions existantes ou à créer. Devra également être abordée la question des circuits financiers, le présent rapport n’ayant pas distingué spécifiquement le fléchage des ressources directement vers IDFM ou via le budget régional.

Source : Financement de l’exploitation des transports collectifs en Île-de-France